こんにちは、トラックドライバーのikuzo(いくぞう)といいます。

私は高圧ガス製造保安責任者の「甲種機械」「乙種機械」「丙種化学特別」という3つの資格を持っています。

3つの資格のうち、甲種機械と乙種機械は独学で勉強して一発試験を受けて合格しました。

高圧ガス製造保安責任者試験は、独学でも十分に合格可能な試験です。

とはいえ

「独学でどれくらい勉強すれば合格できるのか分からない」

「仕事をしながら本当に独学で合格できるの?」

と感じている方も多いと思います。

この記事では、独学で合格した私自身の体験をもとに、

・どんな勉強方法で高圧ガス製造保安責任者試験に合格したのか

・勉強時間はどれくらい必要なのか

・独学で勉強する際、教材は何を使えばいいのか

・独学でつまずきやすいポイント

といった点を、高圧ガス製造保安責任者の資格を取ろうと考えている方に向けてできるだけ分かりやすく解説しています。

これから高圧ガス製造保安責任者を受験しようか迷っている方や

高圧ガスの試験に独学で合格したい!という方の参考になれば幸いです。

※高圧ガス製造保安責任者の試験日や申込方法については、記事の最後にまとめています。

高圧ガス製造保安責任者試験の難易度

高圧ガス製造保安責任者の資格はランクが3つに分かれていて、

上から甲種(化学・機械)、乙種(化学・機械)、丙種化学(液石・特別)です。

高圧ガス製造保安責任者試験の難易度は、

国家資格難易度ランキングによると、偏差値は甲種が53、乙種は50、丙種は47です。

参考までに危険物乙4の偏差値は48になっています。

偏差値だけを見ると甲種と乙種、乙種と丙種の差はそれぞれ「3」ですが、

私が実際に受験した感覚としては、乙種と丙種の差以上に

甲種と乙種の間には難易度差があると感じました。

なぜなら乙種と丙種の試験はすべてマークシート方式ですが、甲種の学識だけは記述式だからです。

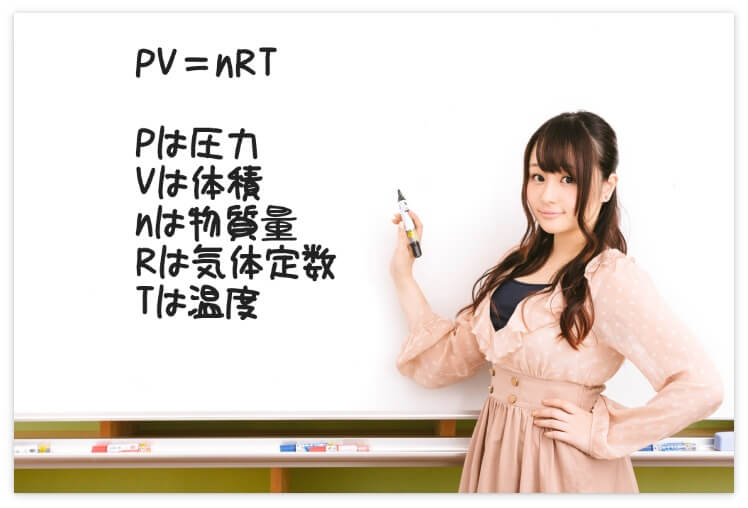

甲種機械の学識は、かなり難解な計算式が出てきます。

甲種の試験は工業科の高校プラスαのレベルだと聞いたこともあります。

しかし私の最終学歴はそれほど頭のよくない高校の普通科です。

しかも高2の数学でやった「積分」や「三角関数」は、「これが人生で何の役に立つのか?」と途中で放棄したくらいです(笑)

そんな私でも甲種機械も乙種機械も合格できたので、

高圧ガス製造保安責任者試験はやる気さえあれば誰でも合格できる試験だと思います。

高圧ガス製造保安責任者試験は独学で合格できる?

結論から言うと、偏差値47~53の高圧ガス製造保安責任者試験は独学でも十分に合格可能です。

しつこいようですが私は実際に、甲種機械・乙種機械の2つの試験は独学で合格できました。

※最初に受験した丙種化学特別は会社命令で合格することが優先だったため、一発試験ではなく、KHKの講習を受けて検定試験に合格してから、法令のみを受験して資格を取りました。

私が独学の勉強で使った教材は、

乙種機械……高圧ガス保安協会(KHK)のテキストと過去問題集

甲種機械……KHKのテキストと過去問題集、法令のテキスト、よくわかる計算問題の解き方

です。

丙種化学特別の一発試験もテキストと問題集のみで合格できるはずです。

高圧ガスの試験を受けるにあたり、使った方がいい教材の詳しい内容については後ほど詳しくお話しします。

高圧ガス製造保安責任者試験は「しっかり理解していれば解ける問題」が多く、テキストを読んで過去問題集をやれば独学でも十分に対応できます。

ただし、誰でも無条件に独学がおすすめというわけではありません。

独学に向いている人・向いていない人の特徴があります。

独学に向いている人

・毎日少しずつでも勉強時間を確保できる人

・分からないところを自分で調べることが苦にならない人

・「完璧に理解しなくても先に進む」割り切りができる人

このようなタイプの方であれば、独学でも問題なく合格を狙えます。

私自身も、最初からすべてを理解しようとせず、テキストを読んで分からない部分は飛ばして先に進みました。

はっきり言って高圧ガスのテキストは「もっと分かりやすく書いてほしい」と思う部分がたくさんあります。

2、3回繰り返し読んでも内容が理解できないページは放置して先に進むことをおすすめします。

独学がきついと感じやすい人

・誰かにペースを管理してもらわないと勉強が続かない人

・疑問点がすぐに解消できないと不安になる人

・短期間で一気に詰め込みたい人

このような人の場合は、独学だと途中で手が止まりやすいかもしれません。

ただし「独学が向いていない=不合格」ではありません。

勉強時間を多めに取る、スケジュールを明確に決めるなどで十分カバーできます。

独学で試験に合格する自信のない方は、

高圧ガス保安協会が行っている3日間の講習+検定試験(講習とは別の日)を受ける方法もあります。

講習+検定試験の料金は丙種と乙種の場合、24,900円です。

検定試験は11月の国家試験よりも比較的簡単です。

お金と日数はかかりますが、講習では講師の人が「ここ試験に出るかもね」などと検定試験で出題される箇所を教えてくれたりもします。

検定試験に合格すれば11月の国家試験は「保安管理技術」と「学識」は免除されるため、法令1科目を受験するだけになります。

勉強方法と必要な勉強時間の目安【独学の場合】

独学で合格できるかどうかは、才能よりも「勉強量」と「続け方」で決まると思います。

ここでは私が実際にどれくらいの時間をかけてどうやって勉強したのか、

高圧ガス製造保安責任者の勉強方法と勉強時間の目安についてお話しします。

私がやった乙種機械(丙種化学特別)の勉強方法と勉強時間の目安

乙種機械はトラックドライバーには必要のない資格なので、受験するつもりなど全くなかったのですが、

ある日会社の上司が丙種化学特別の資格を持っていた私に「今年は乙機を受けてみろ」というので素直に(本当はしぶしぶ)受験することにしました。

しかも丙特とは違って、会社を休むことなく(講習に行くなという話)乙種機械の試験に合格しろとのご命令でした。

この指令があったのは2月だったので、11月の試験までには十分な時間がありました。

そこで私がやった乙種機械の勉強方法は次の通りです。

乙種機械のテキストは約400ページほどです。

それを無理のないペースで1日に3~4ページずつ読み進めました。

テキスト3~4ページなら20分もあれば読むことが可能です。

そのペースで継続すれば約4ヵ月で乙種機械のテキストは完読できます。

そのあと1~2ヵ月ほど使って過去問に取り組むつもりだったので、

乙種機械は試験の約半年前、つまり5月頃から勉強を開始しました。

※1日に10ページとか20ページ読み進める自信のある方や、丙種化学特別を受験する方はテキストが300ページ程度ですので、もう少し遅く始めても大丈夫だと思います。

| テキスト | ページ数 | 文字の大きさ |

| 丙種 | 約300P | 大きい |

| 乙種 | 約400P | 普通 |

| 甲種 | 約500P | 小さい |

テキストは絶対に読まなきゃいけないの?過去問題集だけじゃ合格できないの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、

テキストは読まないよりは読んだ方が絶対にいいです。

うちの会社にはテキストを読まずに過去問題集だけを適当にやって試験に臨んでいる人が何人かいますが、全員不合格です。

逆にテキストを読んでいる人はちゃんと合格しています。

もともと試験に取り組む姿勢の違いもあると思いますが、試験に合格したいのであればテキストは読むべきだと私は思います。

ただ高圧ガスのテキストを実際に読むと、意味がよく分からないページがたくさん出てきます(経験談)。

内容を理解できないページは2、3回繰り返し読んで、それでもダメならそのページは放置します。

その程度で大丈夫なので最後まで読み進めることを優先してください。

そして国家試験の最低1ヵ月前にはテキストを読み終えて、そこからKHKの問題集に取り掛かります。

問題集も最初は当然、間違えます。

でも「あーこれ、テキストに書いてあったな」と思い出すので、間違えた部分のテキストをもう一度読み直します。

そんな感じで繰り返し問題集をやって、

9割くらい問題集を理解できるようになれば、乙種機械と丙種化学特別は合格できるはずです。

私は結果として、乙種機械はこの勉強方法で一発で合格できました。

3科目とも点数は80点くらいでした(3科目すべて60点以上で合格)。

KHKの問題集には過去5年分の問題が掲載されています。

そのうちの1年分は手をつけずに、試験が近くなってから模試代わりにやるのもいいと思います。

私がやった甲種機械の勉強方法と勉強時間の目安

乙種機械を一発で合格できたので、調子にのって

「次は甲種機械をとりまーす」と会社で口走り、引くに引けなくなり受験しました。

しかし甲種機械は乙種機械と比べて明らかに難易度が高いと感じました。

私は甲種機械の試験は4回不合格となり、5回目の受験でようやく合格しています。

はじめは3年受けてダメだったら「諦める」か「講習を受けて取る」つもりだったんです。

しかし3年目に不合格だった時に「ここまでやって、途中でやめたら勿体ない」という気持ちになり、

合格できた5年目まで一発試験での受験を続けました。

甲種機械の勉強は、毎年試験の2~3か月前から集中して行い、勉強時間は1日あたり4~5時間ほど確保していました。

甲種の「学識」は記述式です。

見たこともない計算式がいっぱいあり、最初はかなり戸惑いました。

法令と保安管理技術は、乙種と大きな差はないように感じたので、とにかく1年目は学識に力を入れて勉強しました。

ところがこれが大きな間違いで

思った以上に甲種の法令と保安管理技術は、難易度が高かったです。

1年目の結果ですが、勉強した甲斐あって学識はなんとか自己採点では60点以上とれていました。

しかし、なめてかかった保安管理技術はギリギリの60点、そして法令が合格に1問足りず不合格でした。

甲種機械を受験して法令と保安管理技術で感じたのは

- 乙種機械は、過去5年の問題集と似たような問題がでる

- 甲種機械は、過去5年の問題集には掲載されていない問題が多数でる

ということです。

問題集を見る限り、乙種と甲種はレベル的に大きな差は感じませんでしたが、この違いになかなか気づくことができませんでした。

甲種の法令と保安管理技術は乙種よりも、出題範囲がかなり広いです。

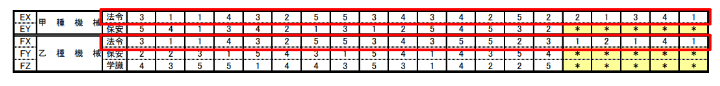

高圧ガス製造保安責任者試験の法令は、甲種と乙種で同じ問題が毎年11問ほど出題されています。

証拠として下の正解答は令和7年度のものですが、法令の1問目~11問目までは正解がまったく同じです。

つまり乙種と共通の前半の問題は比較的簡単で、甲種専用の12問目以降が難しい問題です。

実際私も甲種法令の試験では12問目以降の問題を間違えることが多かったです。

さきほど「乙種機械は問題集を9割理解できれば合格できる」と言いましたが、

甲種機械の法令と保安管理技術はテキストを読んですべて覚えるくらい勉強しないと合格するのが難しいと思います。

逆に難解と思っていた学識は、毎年同じような問題が繰り返し出題されているので、

計算問題の公式を覚えて問題集を繰り返しやれば何とかなると思います。

毎年出題されている「薄肉円筒胴」はサービス問題です。

薄肉円筒胴の問題は比較的簡単なので、

これから甲種機械の学識を勉強する方には、薄肉円筒胴から始めることをおすすめします。

「何々を説明せよ」という問題も3、4年ごとのローテーションで出題されているので、ヤマは張りやすいです。

甲種機械の学識は、この2つでなるべく点数を稼ぎたいところです。

4年目までは「3科目のうちのどれかが、あと少し届かない」という状況が続き、自分でも歯がゆかったです。

5年目も法令と保安は60点以上とれたものの、学識を3割白紙で出したため、その年もほとんど諦めていました。

ダメだと思っていたので、ネットの合格発表も見なかったくらいです。

しかし採点が甘かったのか、自宅に合格通知が届いた時は思わずガッツポーズでした。

勉強時間の目安まとめ

私の乙種機械と甲種機械の勉強時間(独学)は以下の通りでした。

・乙種機械:半年程度(毎日20分+直前1ヵ月は問題集を1日1~2時間程度)

・甲種機械:2~3ヵ月の集中学習(1日4~5時間)

ただし甲種機械は結果的に合格まで5年かかったため、勉強時間が足りなかったのかもしれません。

もちろん個人差はありますが、「短期間で一気に詰め込む」よりも、ゆとりを持った勉強期間を確保することが合格への近道だと思います。

独学でつまずきやすいポイント(注意点)

- 最初から完璧を目指さない

- 複数の教材に手を出すよりも同じ教材を繰り返しやる方が効果的

私が高圧ガス製造保安責任者試験の勉強で意識していたのは、「最初から完璧を目指さないこと」です。

先ほども書きましたが、高圧ガスのテキストは意味の分からない説明文が多々あると思います。

専門用語などが多いため、最初からすべてを理解しようとすると勉強が進まず、途中で挫折しやすくなります。

分からない部分があっても、2度3度読んで理解できなければその部分は放置して、とりあえず最後まで読み切ることを優先してください。

その方が結果的に理解は早くなります。

あとは高圧ガス製造保安責任者の試験は、複数の教材は必要ありません。

丙種と乙種であれば、高圧ガス保安協会が出しているテキストと過去問題集があれば十分です。

(時間がなければ、オーム社の「攻略問題集」一冊でも可)

複数の教材には手を出すよりも、テキストと問題集をひたすら繰り返した方が効果的です。

問題を解く → 間違える → テキストで確認する、この流れを繰り返します。

間違えた問題には印を付けておき、同じミスをしないように意識することも大切です。

高圧ガス製造保安責任者試験で使用した教材とおすすめ度

「高圧ガス製造保安責任者」の講習で使うテキストは以下の通りです。

- 高圧ガス保安法規集(4,920円)

- 高圧ガス保安技術(丙2,720円・乙4,080円・甲6,180円)

- 高圧ガス保安法概要(970円)

- 試験問題集(丙3,150円・乙、甲3,670円)

セーフティ・マネージメント・サービス(株)が行うインターネットによる注文

講習を受ける人はよく分からずにすべて購入する人が多いです。

しかし独学で勉強するのであればテキストの「高圧ガス保安技術」と過去問題集の「試験問題集」があれば十分です(甲種の場合、法令のテキストをプラスした方が良いと思います)。

ここからは「買った方が教材、買わなくていい教材」の私個人の意見を述べさせていただきます。

最終的な買う買わないの判断は個人でお願いします。

なお、おすすめ度は3段階です(★★★=おすすめ、★★=どちらでも、★=おすすめしません)。

高圧保安法規集(★)

講習や試験を受けるだけであれば「高圧ガス保安法規集」(法令の辞書みたいな本)は、買う必要がありません。

講習を受ける場合は、講師の人が「法規集の〇〇ページを開いてください、ここに△△△って書いてありますね」と言って使う程度です。

私は甲種を受験する際に一応買ってはみたものの、結局一度も開きませんでした。

講習を受けるのであれば「高圧ガス保安法概要」を買って、それに要点をメモするだけで十分です。

ただ、試験に合格したあとも高圧ガスの法令を調べる機会がありそうな人は購入してもいいと思います。

高圧ガス保安法令テキスト(★★)

法令の勉強には「高圧ガス保安法令テキスト」(2,100円)をおすすめします。

約160ページの本に法令の要点がまとめて書かれていて、カラー写真やイラストが豊富でとても分かりやすいです。

私も甲種を受験する際は、これを使って勉強しました。

次に紹介する「高圧ガス保安技術」は保安と学識用で、法令については書いていません。

乙種と丙種なら問題集をやれば法令は足りると思いますが、

「それでは不安、もっとしっかり法令を勉強しておきたい」という人は購入してもいいと思います。

法令は覚えておいて損はありませんし。

高圧ガス保安技術(★★★)

「高圧ガス保安技術」は、講習を受ける人も独学で勉強するにもマストアイテムです。

試験を受ける人は面倒がらずに読んだ方がいい本です。

試験問題集、または攻略問題集(★★★)

問題集は、次のどちらかを購入しましょう。

- 「試験問題集」(KHKが出版している過去5年分の問題を掲載したもの)

- 「攻略問題集」(オーム社が出版している過去6年分の問題を掲載したもの)

KHKから出ている「試験問題集」は、過去5年分の問題が1年分ずつまとめて掲載されています。

一方の「攻略問題集」は過去問を1問ずつ、丁寧に解説しているスタイルです。

乙種と丙種の試験は、過去5年と似たような問題が多数出題されます。

そのため、どちらの問題集を購入しても、9割以上理解できれば試験に合格できると思います。

私も乙種機械を受けた時は、問題集を9割理解して、試験では8割正解できました。

講習を受ける人と「高圧ガス保安技術」を読んでから問題集をやる人にはKHKの「試験問題集」を、

「高圧ガス保安技術」を読む時間がない人や、てっとり早く勉強を終わらせたい人には「攻略問題集」をおすすめします。

万全を期すためにテキストの「高圧ガス保安技術」は一通り読んでいただきたいですが、

ウチの会社には「攻略問題集」一冊だけで合格しているドライバーも現にいます。

オーム社の「攻略問題集」はAmazonや楽天、Yahoo!ショッピングでも購入が可能です。

▼2025年版 丙種化学(特別)攻略問題集

▼丙種化学(液石)合格問題集

▼2025年版 乙種機械 攻略問題集

▼2025年版 乙種化学 攻略問題集

注:攻略問題集や合格問題集に「甲種」はありません。甲種の問題集はKHKが出版している「試験問題集」を購入して下さい。

よくわかる計算問題の解き方(★★)

「買うな!」とは言いませんが、乙種と丙種なら「計算問題の解き方」は買わなくていいと思います。

乙種と丙種は問題集の計算問題をやるだけで十分ですし、

実際、私が乙種機械を受験したときは計算機がいらないくらいの計算問題しか出題されませんでした。

あれこれ手を広げるよりも、「高圧ガス保安技術」と「問題集」を徹底的に勉強した方がいいと思います。

甲種を受ける人は、買っても買わなくてもOKです。

私は甲種を受験する際に「計算問題の解き方」を1/3くらいだけやりましたが、結果的にあまり必要性は感じませんでした。

とりあえず問題集をやってみて、計算のやり方が分からないようであれば購入してはいかがでしょうか。

▼一応紹介しておきます(丙種・乙種用)

以上、私が買った方がよいと思う本をまとめると、

- 乙種・丙種…「高圧ガス保安技術」と「問題集」(または「攻略問題集」一冊)

- 甲種…「高圧ガス保安技術」「問題集」「高圧ガス保安法令テキスト」

あとはご自身の判断で購入して下さい。あまりKHKを儲けさせない程度に。

まとめ|独学勉強で一番大事なこと

ここまで、高圧ガス製造保安責任者試験を独学で合格するための勉強方法や勉強時間の目安、つまずきやすいポイントについて書いてきました。

私自身の経験から、独学勉強で一番大事だと思うことは「最初から完璧を目指さず、とにかく続けること」です。

高圧ガスのテキストは正直なところ分かりにくく、2回、3回読んでも理解できない部分が必ず出てきます。

ですが、そこで手を止めてしまうと、いつまでたっても前に進めません。

分からないところは一旦飛ばして、まずはテキストを最後まで読み切ることが大切です。

その後で問題集を繰り返し解くことによって、「ああ、こういうことだったのか」と理解できることもあると思います(多少、理解できなくても試験は合格可能です)。

また、教材はあれこれ手を出す必要はありません。

テキスト1冊と問題集1冊を、何度も繰り返す方が結果的に合格への近道になります。

高圧ガス製造保安責任者試験は、独学でも十分に合格できる試験です。

これから受験されるあなたが、無事に合格できることを願っています。

補足:試験の申込方法・試験日・合格発表について

最後に補足として、試験の申込方法や試験日、合格発表についても触れておきます。

高圧ガス製造保安責任者免状を取る方法は2通り

高圧ガス製造保安責任者の免状を取る方法は2通りあります。

ひとつは、毎年11月に行われている国家試験で

「法令」「保安管理技術」「学識」の3科目を受験して一発で取る方法です。

- 1科目につき、60%以上正解する必要があります。

- 1科目でも60%に届かないと不合格です(2科目が100点でも、残りの1科目が50点なら不合格)。

もうひとつは、高圧ガス保安協会(以下、KHK)が行う3日間の講習を受けて検定試験に合格してから、

11月の国家試験で「法令」1科目を受験する方法です。

検定試験は国家試験よりも簡単です。

検定試験に合格すれば「講習修了証」がもらえて、国家試験の「保安管理技術」と「学識」は免除になります。

つまり、11月は「法令」1科目を受験するだけです。

仮に11月に「法令」1科目を受験して不合格になっても「講習修了証」に有効期限はありません。

一度検定試験に合格していれば、翌年以降も「法令」1科目を受けるのみです。

受講料(ネット申込で乙種と丙種が24,900円、甲種が29,000円)と講習+検定試験で4日間必要ですが、

合格へのハードルは一発試験よりも低くなります。

高圧ガス製造保安責任者試験の申込み方法

高圧ガス製造保安責任者試験の申し込みは、電子申請(ネット)、もしくは書面申請で行います。

電子申請の方が書面申請よりも受験手数料が500円安くなります。

※令和4年度実施分から受験手数料が変更になりました。

試験の申請期間は毎年8月下旬頃です。

7月上旬には申請期間が発表されるので、その時期になったら下のリンクをチェックしてみて下さい。

【令和8年度】高圧ガス製造保安責任者試験の試験日

高圧ガス製造保安責任者の試験は年に一度だけ、毎年11月の第2日曜日に行われています。

ですので、2026年(令和8年度)の試験日は11月8日(日)になると思います(まだ確定ではありません)。

試験時間は午前9時30分から午後3時30分で、法令60分、保安管理技術90分、学識120分の3科目です。

それぞれの教科で試験開始から30分経過すれば、試験会場から退出可能です。

講習を受けて検定試験に合格している方は、法令の試験だけを受ければ終わりです。

試験当日の様子などについては、こちらの記事に書きました。

試験の正解答発表

試験の正解答番号は、試験翌日の午後3時に発表されます。

※甲種「学識」の解答例だけは、12月中旬頃の発表です。

試験翌日の午後3時以降はKHKへのアクセスが集中するので、

下のページをあらかじめブックマークして、直接アクセスすることをおすすめします。

試験の合格発表

- 乙種・丙種(知事試験)翌年の1月上旬

- 甲種(大臣試験)翌年の1月下旬

合格発表から2~3日程度で自宅にも合否通知書が届きます。

合格通知書は開封する前に結果が分かります。

封筒が届けば合格、ハガキが届けば不合格です。

合格したら、あとは免状の交付申請を行うのみです。

コメント